|

순천視聽覺아카이브 Suncheon AudioVidual Archive

1914_도리이 류조(鳥居龍蔵)의 순천조사와 유리건판 자료명 유리건판 생산자 조선총독부/조선총독부박물관 조사자/촬영자 도리이 류조(鳥居龍蔵)/사와 슌이치(澤俊一) 생산년도 1914년 형태사항 유리건판 소판(건판크기:119x164mm/화면크기:115x160mm/두께:1.5mm) 소장/이미지제공 국립중앙박물관, 국립김해박물관

도리이 류조의 조선조사1895년부터 1935년까지 동아시아 여러 지역을 현지조사했다. 그 가운데 조선조사는 조선총독부의 요청을 받아 1910년 예비조사를 시작으로 1923년까지, 그리고 1932년 한 차례 조사를 포함해서 총 10회를 수행하였다. 그러나 한반도 전역을 돌아다닌 방대한 조사작업에도 불구하고 결과보고서가 제대로 남아 있지 않다. 또한 그의 회고록이나 조사 당시 동경인류학회에 보낸 통신문과 이후 발표한 논문 등에 단편적 기록만 있는데다가 조사 지역·시기· 횟수 등에 차이가 있어 이후 연구자들 간에 논란이 되기도 했다. 1990년대 초반부터 일본의 학계에서 그를 조명하는 학술연구와 전시가 이루어 졌는데, 1991년과 1993년에 도쿄대학종합연구자료관과 국립민족학박물관에서 각각 도리이가 기록한 유리건판사진을 중심으로 한 대규모 전시회가 열렸고, 현재 일본 코우치공과대학 종합연구소 박물자원공학센터에 『민속학 현지조사의 선구자 도리이 류조의 세계』라는 아카이브 웹페이지가 개설되어 그의 연구를 조명하고 있다. 그러나 공개된 연구 자료에는 앞서 얘기한 조사 지역·시기· 횟수 등에 혼선이 존재한다. 국내에서는 그 동안 국립중앙박물관과 국사편찬위원회, 서울대학교박물관이 각각 소장하고 있는 유리건판을 연구, 출판, 전시, DB작업 등의 방법으로 공개해 왔다. 이러한 작업과 맞물려 국내 학계에서 일제시기 ‘조선고적조사’에 관한 주제별 연구 결과물이 발표되기 시작했다. 2016년에는 최우석이 동북아역사논총(53호)에 발표한 논문 「도리이 류조의 식민지 조선 조사와 일선동조론」에서 제1회 조사보고와 제2회 조사보고 미완성본(모두 필사본 추정, 국립중앙도서관 소장)을 발굴하여 소개하였다. 같은 해에 국립김해박물관이 발간한 『국립중앙박물관 소장 유리건판 8집:석기시대-도리이 류조 조사 유리건판』(이하 『석기시대』 표기)에서는 각 소장처별 자료들을 종합적으로 비교/검토하고, 보안/정리하였다. 특히 김해박물관은 도리이의 회고록 『ある老学徒の手記(어느 노학도의 수기)』(1953, 아사히신문사)에 조선조사 기록이 “그의 조사여정 복원에 혼란을 가중시키는 역할”을 했다고 분석하면서, 유리건판·조선총독부박물관 공문서·도쿄인류학회에 보낸 통신·논문·이시다 슈조(石田收歲)에게 보낸 엽서 등의 자료와 비교/검토를 통해서 오류를 수정하고, 조사여정을 구체화시켰다. 예술공간 돈키호테는 조사시기와 횟수 등의 구분에 있어 김해박물관의 분석/정리 자료를 따른다. 국립김해박물관이 발간한 위 자료집은 국립중앙박물관과 국회도서관에서 PDF로 제공하고 있다.

도리이는 이른 시기부터 현지조사에서 ‘사진촬영기록’을 중요하게 생각했던 인물로, 1896년 대만에서 인류학조사를 수행할 때부터 사진기록을 남기기 시작했다. 조선조사 시기에는 제1회 조사때를 제외하고 모든 조사일정에 조선총독부 고적조사사업의 촬영기사였던 사와 슌이치(澤俊一)와 동행했다. 도리이 류조 조사팀은-조선총독부박물관 공문서(사진원판 원부와 목록)를 통해 파악된 수량을 보면-1911년부터 1923년까지 9회에 걸친 조사에서 총 3,777매의 유리건판을 촬영하였다. 현재 국립중앙박물관에 소장되어 있는 38,000여 장의 유리건판 중 약 10%에 달하는 양이다. 전체 유리건판 중 순천에 해당하는 건판수는 총 570장(*평북 의주 남문 1매 오분류 포함)이며, 이중에 도리이의 순천조사에서 남긴 건판수는 총 21장이다. 『조선총독부박물관 유리건판』(museum.go.kr/dryplate)에서 분야별/지역별로 구분해서 공개하고 있다. 01. 자료집 『석기시대』(p.83) 수록 이미지_제4회 조사경로

자료 제공: 국립김해박물관

순천조사도리이 류조 조사팀 일행의 순천조사는 1914년(대정 3년) 제4회 조사 때 이루어졌다. 이 4회 차 조사는 그동안 연구자들 사이에 제3회 조사로 포함시켜 인식되었다. 3회 사료조사는 1914년 1월 12일부터 3월 31일까지 경상남북도에서 진행되었다. 3회 조사를 마무리하고 도리이는 도쿄로 돌아갈 예정이었다. 그런데 총독부의 제안으로 다음 조사를 바로 이어서 진행해야 했다. 다음 회차는 1914년 4월 17일부터 7월 21일까지 경상남북도 일부, 제주도, 전라남도를 조사했다. 이후에 도리이가 이 두 회차를 묶어서 총독부에 보고했고-1916년부터 자료를 이관 받은 조선총독부박물관은 이 두 조사를 따로 분류해 두었지만-1953년 도리이의 회고록 『어느 노학도의 수기』에도 이 두 조사를 하나의 조사로 기록한 것이다. 따라서 1990년대 일본 학계의 대대적인 도리이 류조 선양사업 과정에서 조선조사 횟수와 시기 정리에 도리이의 회고록은 많은 혼동을 낳았다. 1991년 도쿄대학 종합연구자료관 전람회 카탈로그 『건판에 새겨진 세계』에 末成道男이 조사 정리해서 게재한 「도리이 류조의 조선조사」를 보면, 두 번의 조사를 제3회 조사에 하나로 통합+전라북도까지 묶어서 정리한데다가 해당 년도를 대정 2년(1913년)으로 분류표를 작성했다. 조선총독부박물관 공문서와 유리건판만 보더라도 제3회 조사가 1913년으로 분류될 수는 없다. (예술공간 돈키호테가 2019년 보고서로 엮은 『순천 예술사 기록 자료집 1:연극·미술·영화·사진 1900-1945』(순천시문화도시사업추진단)에서도 순천조사 시기와 횟수를 1913년 제3회 조사로 잘못 파악해 게재했다.)

제3회 조사에서 곧바로 이어진 제4회 조사는 1914년 4월 17일 경성을 출발해 대구를 거쳐 가장 먼저 경상북도 경주로 향했다. 3회 조사를 보충하려고 했던 것 같다. 5월 12일에 전라남도 광주로 들어와서 7월 21일 화순에서 제4회 조사를 마쳤다. 이중에 순천조사 기간은-도리이의 기록과 유리건판에 표기된 일자를 종합해 보면-7월 4일부터 7월 9일까지 6일간이었다. 7월 9일 도리이는 순천에서 도쿄에 있는 인류학회와 도쿄제국대학에 각각 통신문과 엽서를 보냈다.

7월 9일 순천 發 여수에서 순천으로 간 다음 섬진강변의 구례에 갔다. 그저께 다시 이곳으로 돌아왔다. 여전히 지석묘는 많다. 이 지석묘는 경상남도의 가야고분이나 경상북도의 신라고분과도 크게 차이가 있다. 나는 오늘 이곳을 출발하여 보성 방면으로 향한다. - 동경인류학회에 보낸 통신 중 (『석기시대』, p.81)

7월 9일 순천에서 禮水(*麗水의 오기)에서 순천으로 가서 그곳에서 섬진강변의 구례에 갔다. 그저께 다시 이곳에 돌아왔다. 지석묘가 많다. 이 지석묘는 경상남도의 가야고분과 경상북도의 신라고분과는 크게 다르다. 오늘 이곳을 출발하여 보성방면으로 나아갈 예정이다. -동경제국대학 인류학교실의 이시다 슈조(石田收歲)에게 보낸 엽서 중 (『석기시대』, p.82)

위 2개의 기록에서는 여수를 출발해서 언제 순천에 도착했는지 파악하기 어려운데, 국립중앙박물관 유리건판에 기록된 날짜와 비교해 보면, 7월 4일이 순천에서의 가장 이른 촬영일로 확인된다. 7월 5일에는 순천에서 구례 방면으로 이동하면서 조사를 진행했고, 6일은 오롯이 구례 일정이었으며, 7일에는 다시 구례에서 순천 방면으로 이동하면서 추가 조사를 진행하고, 다시 순천으로 돌아왔다. 8일에는 순천에서 추가 조사를 다녔으며, 마지막 날인 7월 9일 순천을 떠나기 전에 도쿄에 통신과 엽서를 발송한 후, 다음 조사지인 보성으로 향했다.

도리이 류조의 순천조사에서 남긴 유리건판 국립중앙박물관이 소장하고 있는 유리건판 가운데 지역별 분류에서 전라남도 순천에 해당하는 건판은 총 570장이다. 이 중에 평안북도 의주 남문이 촬영된 건판 1장이 포함되어 있는 걸 확인하였다. 따라서 총 569장이 맞을 것이다. 이 가운데 도리이 조사팀이 남긴 건판 수량은 총 21장이다. 조선총독부박물관 공문서 중에 『제4회사료조사사진원판원부』·『제4회사료조사사진자료목록』과 대조해 보지 못했기 때문에 조사팀이 촬영한 총 수량을 확인할 수는 없다. 아직은 국립박물관 소장 수량에 한정된다고 봐야 한다. 569장에서 도리이 조사팀의 건판을 제외한 나머지는 일본의 건축사학자 세키노 다다시(関野貞, 1968-1935) 조사팀의 분량으로 보인다. 세키노의 순천조사는 1932년이 공식적으로 많이 알려져 있지만, 건판을 살펴보면 그 이전에도 순천조사가 여러 차례 진행된 것을 알 수 있다.

국립중앙박물관은 『조선총독부박물관 유리건판』 웹사이트를 별도로 개설하고, 분야별·지역별로 열람 서비스를 제공하고 있다. 각 건판의 스캔 이미지에는 분류정보(명칭·한자명칭·소장품 번호·분야·지역·건판 크기·촬영 연도·조사자/촬영자·촬영 당시 기록자료·추가정보·참고자료)를 정리해 두었다. 유리건판 가장 자리에는 촬영 년도, 월, 일, 지역, 촬영 대상 순으로 기본 정보가 기입되어 있고, 다른 한쪽에는 촬영 일련번호(지역별 촬영 순번?)가 적혀 있다. 도리이 조사팀이 건판 표면에 기입해 놓은 정보와 국립중앙박물관이 제공하는 정보와는 일치하지 않는 부분이 많았다. 21장의 모든 건판에는 항상 ‘大正三’을 시작으로 표기되어 있다. 대정3은 1914년이다. 그런데 박물관이 정리한 촬영 연도는 1915년이고, 그것도 12개에만 표기하고 9개는 촬영 년도가 누락되어 있다. 조사자에 도리이 류조 표기도 마찬가지다. 건판 위에 표기된 한자와 일본어 표기 또한 정교하게 파악을 하지 못한 듯하다. ‘촬영 당시 기록자료’ 항목에는 21장 모두에 ‘제4회 사료조사’를 맞게 기록해 놓고, 왜 년도는 잘못 혹은 누락표기 했을까? 건판 표면에 조사팀이 적어둔 원 정보에 충실하게 정보 기록을 다시 정리할 필요가 있다.

도리이 조사팀이 제4회 조사에서 사용한 유리건판의 사이즈 종류는 모두 ‘小判(소판)’이다. 당시 조사팀의 건판 사이즈 분류명은 四切判, 中判, 手札(수찰) 3종류였다. 그런데 현재 국립중앙박물관의 건판 크기명칭을 보면 사절판은 대판(大判), 중판은 소판, 수찰은 명함판으로 분류해 쓰고 있다. 다시말해 제4회 조사 당시 조사팀의 건판 크기 명칭은 중판이었고, 현재 국립박물관에서는 소판으로 분류해 쓰고 있다. 크기는 건판크기:119x164mm, 화면크기:115x160mm, 두께:1.5mm이다.

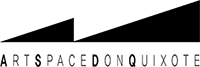

1914년 도리이 류조 조사팀이 남긴 순천조사 건판목록은 1997년 국립중앙박물관이 발행한 『유리원판목록집Ⅰ』에서도 확인할 수 있다. 01-1. 국립중앙박물관 소장 유리건판 스캔 이미지_체질측정(여자 동일그룹, 정면과 측면)

원판 표기 사항: 194_大正三, 七, 四, 順天 원판 표기 사항: 195_ 大正三, 七, 四, 順天

01-2. 국립중앙박물관 소장 유리건판 스캔 이미지_체질즉청(남자 동일 그룹, 정면과 측면)

원판 표기 사항: 198_大正三, 七, 四, 順天 원판 표기 사항: 199_大正三, 七, 四, 順天 도리이 류조는 순천에서 어떤 조사를 했을까? 대정원년(1912년)에 도리이가 학무국에 제출한 『제1회사료조사보고』(국립중앙도서관 소장)에서 도리이는 본인의 조사를 “인종학상의 조사”로 칭하고, 그 방법에 대해 “체질, 언어, 토속, 고물(古物), 유적, 구비(口碑), 전설, 역사 등을 종합하여” 이루어지는 것이라고 하였다. 도리이의 조선조사가 다른 조사팀과 확연히 구별되는 것이 바로 ‘인종학상의 조사’이고, 그 중에 체질측정은 전 조사에 걸쳐 가장 중요한 것이었다.

순천에서는 7월 4일 체질조사가 이루어 졌다. 유리건판은 총 8장을 남겼는데, 남녀를 두 그룹으로 나누어서 상반신 정면과 측면을 각각 촬영하였다. 여자는 7명과 5명으로 나누고, 남자는 5명씩 나누어 기록했다. 정면 촬영에는 가슴에, 측면 촬영에는 어깨에 일련 번호를 옷핀으로 꼽아 두었다. 이 번호들은 도리이의 조사 수첩에도 기입되었을 것이다. 사진 촬영 전후로는 신체측정이 이루어 졌을 것이고, 수첩에 각 번호에는 성별·나이·직업·키·몸무게·머리둘레·신체특징 등이 측정 메뉴얼 별로 기록되었을 것이다. 8장의 사진으로는 자세한 측정 카테고리와 방법을 확인할 수 없다. 도리이의 제1회 조사보고를 다시 보자.

체질 이 조사는 인종학상 민족을 조사하는데 있어 가장 중요한 부분으로, 바로 조선인의 신체를 측정, 관찰하는 것이다. 이 조사는 「피지컬 캐릭터(フィジカル キャラクター)」조사로, 그 측정 관찰의 결과에 따라서 조선인의 인종학적 지위를 정하는 것이다. 내가 이 조사를 조선인에 실시한 부분은 우선 두발(頭髮), 안색(眼色), 안형(眼形), 비이구(鼻耳口), 안두(顔頭) 및 사지(四肢) 그 외의 각 부분인데, 그리하여 내가 측정한 인원은 남녀 통틀어 모두 7백인 정도로, 그 연령은 남녀 모두 각 20세부터 30세까지, 모두 부부로, 서로 연령의 차이가 별로 없는 사람들을 선택하였다. 이것은 조선인의 체질을 조사하는데 있어 가장 편리하기 때문이다. 그리고 나는 측정 후 전부 인종학적의 사진을 촬영하였다. 이 측정 관찰의 결과는 조선에 있어 인종학상의 좋은 재료가 될 것을 확신한다. 원래 조선에는 양민과 양민이 아닌, 마치 일본의 에타(穢多)와 같은 경우의 사람이 있는데, 그것을 백정(白丁)으로 칭한다. 이 두 사람들은 서로 간에 결혼하지 않으며, 두 사람들은 각각 조상을 달리한다고 말해지는데, 나는 그 인종상의 성질은 서로 어떠한 가치가 있는지 조사하고자 이 두 사람들에 대하여 각각 별도로 측정 관찰하였다. 이 측정 관찰의 결과는 양민과 백정의 사이에 어떠한 상위(相違)가 있는지를 이후 보고의 사항으로 발표하고자 한다. (하략) - 도리이 류조, 제1회사료조사보고 내용 중(『석기시대』, p.30-31)

제1회 조사는 1911년 8월 29일부터 1912년 3월 17일까지 함경남도와 동간도(東間島)에서 진행했다. 4회 조사와는 차이가 있을 수 있으나, 체질 관찰 내용을 참조할 만 하다. 남녀의 연령을 20세에서 30세로 한정했고, 남녀는 서로 연령차이가 없는 부부관계로 특정했으며, 이들 부부는 다시 양민과 백정 두 그룹으로 분리해 측정 관찰하였다. 순천에서도 동일한 기준을 적용했을까? 유리건판에 기록된 인물들이 양민 vs. 백정으로 구분된 부부일까? 여자 12명과 남자 10명으로 쌍이 맞지는 않지만, 도리이는 부부를 찾았을 가능성이 있고, 이들 남녀 중에는 부부가 포함되어 있을 수 있다. 1회 조사 때는 측정 인원이 남녀 통틀어 700명 정도라고 했다. 4회 차 조사였던 전라남도 조사 때도 비슷한 인원을 조사했는지 알 수 없지만, 사진 촬영에 응하지 않았던 측정 대상자도 있었을 것이다.

유리건판 속 22명의 사람들은 누구에게 어떤 말을 전달 받고 체질측정에 응했을까?

02. 국립중앙박물관 소장 유리건판 스캔 이미지_순천 팔마비(정면)

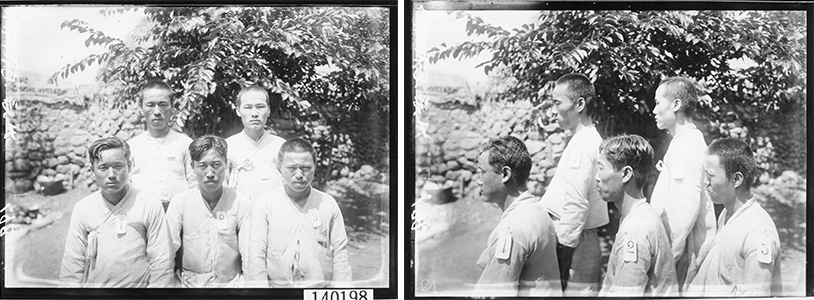

원판 표기 사항: 204_大正三, 七, 四, 順天, 南門外, 八馬碑 7월 4일자로 표기되어 있는 유리건판은 인체측정 8장과 팔마비 2장이다. 원래 4일에는 체질측정 조사에만 집중했을 것이다. 사진만 찍는 것이 아니었을테니까. 팔마비는 길을 가다가 우연히 발견했거나, 가이드 역할을 하던 군청 직원이나 주재소 경찰이 안내했을 가능성이 있다. 팔마비는 순천부읍성 남문(연자루) 밖에 남문교를 건너서 세워져 있었다. 남문교는 자연 해자인 옥천을 건너는 다리로 읍성 남문과 바깥을 잇은 다리였다. 유리건판 02를 보면 팔마비 뒤편으로 옥천이 보인다. 도리이에게는 유사이전(有史以前)의 시대인 선사시대가 중요한 연구과제였는데, 조선조사 유적 중에 입석(立石)과 지석묘(支石墓)를 상당수 조사하였다. 촬영을 할 때는 항상 한 사람을 옆에 세워서 기록했다. 팔마비 옆에도 어린 아이를 세웠다. 사진 화면 상에서 돌의 크기를 가늠하기 위한 척도다. 팔마비는 정면과 뒷면을 각각 촬영했다. 뒷면 촬영 건판에는 맞은편 가게와 집이 보인다. 한 사람이 가게쪽을 향해 앉아 있다. ◀03-1. 국립중앙박물관 소장 유리건판 스캔 이미지_선평리 입석마을 지석묘 ▶03-2. 국립중앙박물관 소장 유리건판 스캔 이미지_괴목리 지석묘

원판 표기 사항: 210_大正三, 七, 五, 順天 立石里ドルメン 원판 표기 사항: 211_大正三, 七, 七, 求禮 順天君 槐木坢 ドルメン

도리이 일행은 인체측정 조사를 마친 다음 날인 7월 5일, 순천 서면 서평리 입석마을에서 조사를 진행했다. 건판에 표기된 내용에는 “ドルメン”라고 쓰여 있다. 거석(巨石)을 촬영한 거의 모든 건판에 이렇게 쓰여 있다. ドルメン는 고인돌(支石墓, dolmen)을 뜻하는 일본어 외래어 표기인 ‘도르멘’이다. 순천의 경우 선평리 입석마을에서는 입석과 지석묘가 함께 촬영되어 있다. 도리이 일행은 입석마을 조사를 마치고 그 길로 구례 방향으로 갔을 것이다. 구례에서 6일과 7일 조사를 마치고 순천으로 다시 돌아 왔는데, 구례군 바로 옆에 면해 있는 순천 황전면 괴목리 평야에서 고인돌을 조사했다. 국립김해박물관은 자료집 『석기시대』(2016)를 준비하면서 현지 조사를 진행했다. 유리건판 속 모습과 현재를 비교하기 위해서였다. 짧게 요약한 순천 부분을 보자.

(마)순천 순천읍성은 1930년 시가지 정비계획으로 훼철되었으며, 지석묘의 흔적을 찾을 수 없다. 입석리 입석은 서면 선평리 입석마을 입구 민가에 위치한다. 높이는 약 170cm에 달하며, 자세한 내력은 알 수 없다. 입석 주변에 지석묘가 있었던 것으로 보이는데, 현재는 확인되지 않으나, 지역 주민의 말에 따르면, 약 50여 년 전에는 입석 북쪽, 현재 남해고속국도가 지나는 부분에 지석묘가 있었다고 한다. 괴목장 지석묘군은 황전면 괴목시장 동쪽 신촌마을회관 앞에 위치한다. 지석묘군은 관암산에서 분기한 소구릉 서쪽 사면부에 자리잡고 있으며, 앞쪽으로 황전천이 흐른다. 건판에는 소구릉 하단부에 지석묘가 길게 늘어선 모습처럼 보이는데, 현재는 가장 큰 돌을 중심으로 10여 기가 타원형으로 배치되어 있다. 마을회관과 민묘, 도로 등이 들어서면서 원래의 모습이 변한 것으로 추정되는데, 지석묘라 확신하기는 어렵다. 소판140212는 황전초등학교 앞에서 지석묘가 있는 북서쪽 방면을 촬영한 것이다. 현재는 전라선이 사진의 중앙부분을 관통하여 지나간다. (p.98 주석 생략) 순천읍성은 1930년이 아니라 1925년 7월에 남문 연자루가 마지막으로 헐리면서 그 형태가 사라졌다. 김해박물관 조사팀은 선평리 입석마을에 있었던 170cm 정도 되는 선돌이 아직 현존하고 있는 걸 확인했다. 도리이 류조가 이 선돌(メンヒル)에 매료되었다는 사실이 그가 순천을 다녀간지 8년 후에 드러난다. 04. 국립중앙박물관 소장 유리건판 스캔 이미지_순천 읍성 남문과 성곽

원판 표기 사항: 200_大正三, 七, 八, 順天, 聖壁, 东門 景 도리이는 구례에서 돌아온 다음 날인 7월 8일 순천에서 추가 조사를 했다. 8일 촬영일자로 표기된 6장의 건판에는 동문, 동문 밖 전경, 동문 밖 지석묘 등 주로 동문 일대에서 조사를 했다. 그런데 위 건판 04를 보면, 순천읍성 남문의 서쪽 위치에서 남문 누각이 성곽과 함께 보이도록 동쪽을 바라보며 촬영을 했다. 옥천(玉川)이 남쪽 성곽을 끼고 서쪽에서 동쪽으로 흘러내려가고, 성 밖에서 옥천을 건너 남문으로 들어가는 남문교가 보이고, 남문 연자루 뒤로 멀리 봉화산과 죽도봉이 보인다. 2020년을 살고 있는 순천사람들도 이 사진 속 풍경이 동문쪽이라고 말하는 사람은 없을 것이다. 도리이 조사팀이 초행에 착각을 한 것일까? 이미 동남아시아 여러 지역과 만주 일대도 다녀온 이력을 가진 현지조사에 베테랑이 남쪽과 동쪽 구분을 못했을 리가 없다. 현지조사 때 유리건판을 관리했던 사람은 동행했던 사진사였다. 촬영을 마치면 해당 건판에 일련번호와 중요정보를 기입하고, 건판 상자별 분류를 했으며, 조사가 마무리되면 별도록 유리건판목록을 작성해서 촉탁 의뢰처에 제출하는 일은 사진사의 일이었다. 회차 별 사진첩을 제작할 때도 사진사가 직접 인화와 편집을 맡아 진행하기도 했다. 사진사 사와 슌이치(澤俊一)는 도리이 류조와 제2회 사료조사부터 전 기간을 함께 했던 인물이다. 총독부의 고적조사사업 전담 사진사였으니 그도 베테랑이다. 어쩌다 이런 실수를!

1914년 도리이 조사팀의 사진사 사와 슌이치가 촬영한 저 순천읍성과 팔마비 사진은 현재 순천에 살고 있는 사람들에게 너무도 잘 알려져 있다. 순천시가 발행한 사진첩에도, 각종 홍보물에도, 골목에도, 어디에도 이 사진은 있다. 하지만 ‘1910년대 순천읍성 남문’ ‘1910년대 팔마비’가 이야기의 전부이다. 얼마나 많은 이야기가 아직 이 유리건판 속에 갇혀 있을까?

순천조사 그 후 도리이는 제4회 조사를 마치고 7월 30일 조선총독부 회의실에서 “전라남북도를 조사한 인류학상의 강연”을 열었다.(매일신보 보도) 그리고 8년이 지난 1922년에 「조선 전라남도 순천 입석리에서 맨히르에 취하여(朝鮮全羅南道順天立石里に於けるメンヒルに就て)」라는 제목의 논문을 《인류학잡지》에 발표했다. 이 논문의 마지막에는 순천 서면 입석리에서 촬영한 선돌 사진이 실려 있다.

05. 자료집 『석기시대』(p.16) 수록 이미지_제1회 사료조사 사진첩

이미지 제공: 국립김해박물관 도리이 류조는 사료조사 이후 사진첩을 만들어서 보고서 제출시 첨부했던 것 같다. 국립김해박물관에서 조사한 바에 따르면, 현재 그가 만든 유리건판 사진첩은 국립중앙박물관에 1회 사료조사의 소판 일부와 명함판을 인화한 사진첩 각 1권이, 서울대학교 중앙도서관에 2회 사료조사의 소판 일부를 인화한 3권의 사진첩과 3회 사료조사의 소판 일부를 인화한 4권의 사진첩이, 그리고 일본 도쿠시마현립도리이류조기념박물관에 1회 사료조사의 대판을 인화한 사진첩 1권, 소판을 인화한 사진첩 2권, 명함판을 인화한 1권이 남아 있다. 위 사진첩 05는 1회 조사-명함판을 인화한 것으로, 표지에는 “조선총독부사료조사 / 함경남북도 / 사진장 / 촉탁 도리이 류조”라고 되어 있다. 오른쪽은 사진첩 뒤쪽에 있는 서명 날인 부분인데, 三達上井(이노우에 타츠죠우)는 1회 조사때 사진사 이름이다.

아쉽게도 4회 조사 사진첩은 보이지 않는다. 제작되지 않았을 수도 있고, 아직 어딘가에 숨어 있을지도 모르겠다. 사진첩은 공문서 목록에는 있고 국립중앙박물관 유리건판에는 없는 촬영본을 보완하는 역할을 한다. 도리이 류조의 순천조사 관련 공문서는 국가기록원 소장 『제4회사료조사사진원판원부』와 국립중앙박물관 소장 『제4회사료조사사진원판목록』이 있다.

참고자료 末成道男, 鳥居龍蔵の朝鮮調査, 東京大学総合研究資料館展覧会カタログ・乾板に刻まれた世界, 1991 유리원판목록집 Ⅰ, 국립중앙박물관, 1997 이경민, 식민지인류학과 사진아카이브 – 토리이 류조의 조선조사를 중심으로, 황해문화, Vol. 42, 2004 정상우, 1910-1915년 조선총독부 촉탁의 학술조사사업, 역사와 현실, 2008 정인성, 일제강점기 조선고적조사 연구 자료 1:1909년 조선고적조사의 기억, 국립문화재연구소, 2016 최우석, 도리이 류조의 식민지 조선 조사와 일선동조론, 동북아역사논총 53호, 2016 황은순, 국립중앙박물관 소장 유리건판 8집:석기시대-도리이 류조 조사 유리건판, 국립김해박물관, 2016 국립문화재연구소 문화유산 연구지식포털 국립중앙박물관 소장 조선총독부박물관 유리건판 민속학 현지조사의 선구자 도리이 류조의 세계(코우치공과대학 종합연구소 박물자원공학센터) 매일신보, 동아일보 기사

이 콘텐츠는 문화체육관광부, 한국문화예술위원회, 전남문화재단이 후원하는 온라인미디어 예술활동 지원 ‘아트 체인지업(Art Change UP)’ 사업에 선정된 예술콘텐츠입니다.

|